在中醫學角度上,體質可分為「先天」及「後天」形成。

- 「先天」體質:

是來自父母基因遺傳。基於父母親的健康狀況,母親在懷孕期間的身心狀態而決定。

- 「後天」體質:

受到生活環境、習慣、飲食、情緒、疾病、藥物等不同因素的影響所形成的。

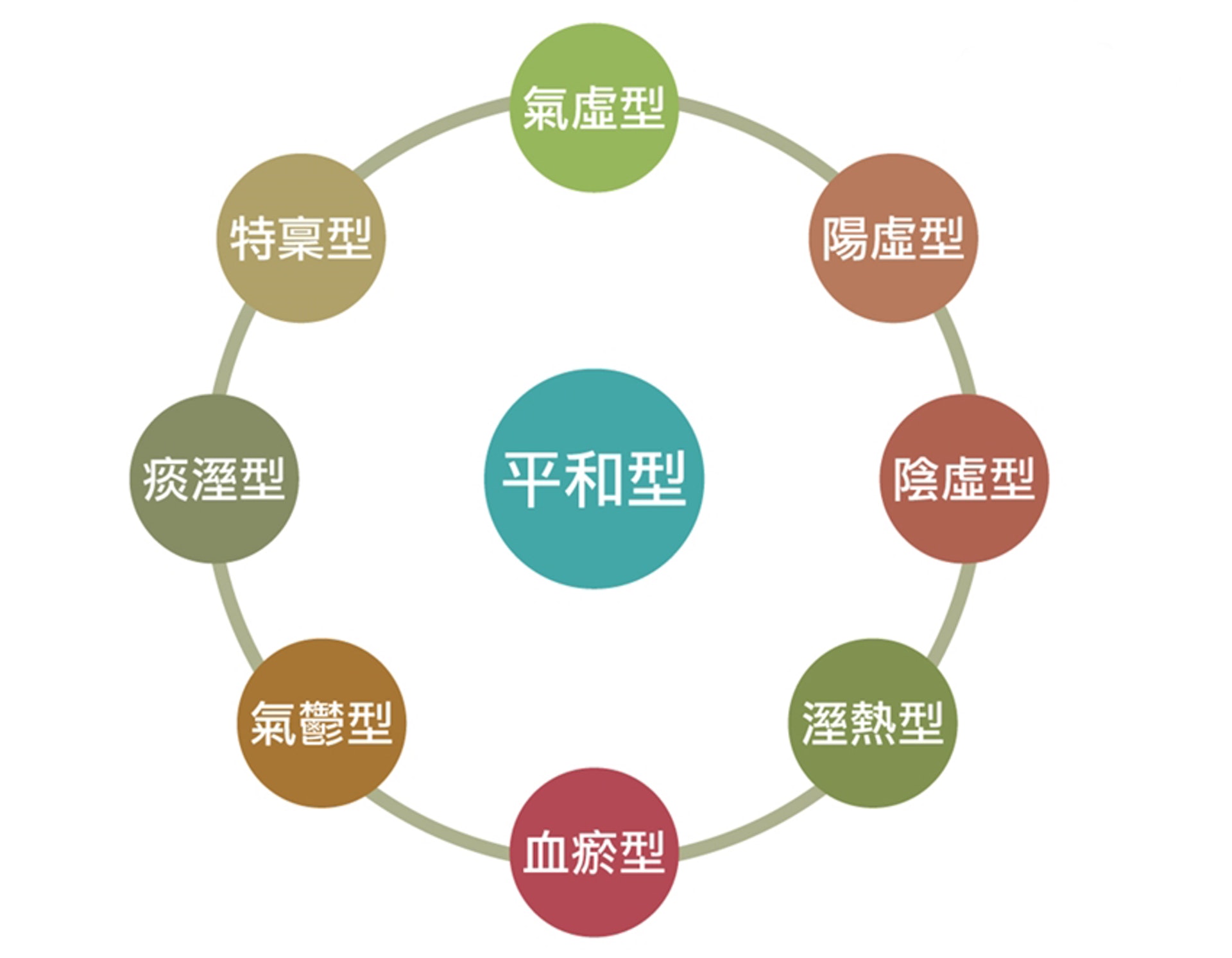

中醫體質學主要分為九種:

- 平和型

- 氣虛型

- 陽虛型

- 陰虛型

- 濕熱型

- 血瘀型

- 氣鬱型

- 痰濕型

- 特稟型

在中醫學角度上,除平和體質外,大部分人可具有不只一種的體質,它們可以是合併的。如「陽虛」體質人士有機會伴隨「氣虛」、「痰濕」的症狀;而「氣鬱」體質的人亦有機會伴隨「血瘀」的症狀等。

此外,體質是沒有特定的,它們能透過飲食、生活習慣,或中醫藥物的來作出調整及改變。中醫師在診斷患者病症時,可從細微的生理狀況,對患者體質作初步的評估。

從排汗的情況 分析體質

排汗是人體機能的生理反應,透過排汗,我們可將身體毒素或不必要的代謝物,從毛孔排出體外。而排汗異常,中醫學上為「汗證」。汗證可分為「自汗」、「盜汗」、「黃汗」等。由於陰陽失調,引致皮膚結締組織疏鬆,汗液便會異常排出。

排汗量多寡

- 排汗量少:

有些人一年四季仍會穿著長袖衣物,他們不怕熱,甚至沒有出汗; 在寒冷冬季會怕冷,是由於體內津液不足,陽氣不足所引致,身體汗孔被寒氣堵塞,不能調節排汗,屬「脾虛」和「陽虛」體質人士。

- 排汗量多:

如坐著不動仍流汗不停,屬於「自汗」症狀。意思是人體在沒有外界環境的影響下,身體異常出汗,稍作活動,出汗情況則加重。常見於頭、臉、頸、胸或四肢等。症狀常見於「氣虛」體質人士。因氣不足,無法有效管理汗孔功能。

排汗時間

- 晚間盜汗:

出汗情況主要在晚間時段,汗流浹背、身處在溫度較低的環境,汗水仍不自覺流出或睡覺時出汗。在中醫學角度上,屬於虛汗,是因體機陽氣不足,一般會出現在「陰虛」體質的人士身上。

汗的顏色

- 黃汗:

身體排出黃色的汗液,令衣服染上汗漬,並有異味。所謂「黃汗微腫皆濕熱」,常見於「濕熱」體質。切忌身體剛出汗就馬上洗澡,甚至以冷水沖洗,這樣會導致體內陽氣鬱滯,濕氣未能從毛孔排出,因此濕熱於體內及皮膚表層積聚,當濕熱積體過久,便會發為黃汗。

從大、小二便狀況 分析體質

大、小二便是人體新陳代謝中排除廢物的主要形式,大便排泄受五臟功能調控,如五臟功能良好,排便也會正常。至於小便,是人體水液代謝的最後步驟,與脾、腎、大腸、小腸、膀胱等有密切的關係,所以,排便能反應身體五臟六腑的機能及氣血是否失調。

- 「氣虛」:大便時有便意,但難以排出或排不乾淨。

- 「陽虛」:容易拉肚子,或大便不成形;小便清長,夜尿頻多。

- 「陰虛」:大便乾燥、量少或便秘,排便感困難;小便量少色黃。

- 「濕熱」:大便黏滯解不乾淨、或大便不成形而惡臭,以及小便色深。

- 「氣鬱」:大、小便時顯得精神緊張,大便乾燥、量少或便秘,排便感困難。如大便稀爛,則是「氣鬱」和「濕鬱」並存的體質。「濕鬱」是「氣鬱」繼發的其他鬱滯,由於過度憂思氣結的情緒會傷及脾胃,令脾胃化水功能失調所致。

- 「痰濕」:大便軟、呈水瀉狀。