刮痧療法是指選用牛角、玉器等邊緣光滑的刮痧器,配以具有舒筋活絡、活血化瘀的刮痧油,在皮膚表面反覆刮拭或摩擦,造成皮膚表面出現瘀血點、瘀血斑或點狀血塊,以達至防病治病的一種中醫療法。

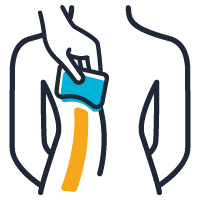

其原理是根據中醫臟腑經絡腧穴(即十二經脈及奇經八脈)學說為理論指導,集針灸、拔罐、按摩等非藥物療法之所長,使用刮痧器及相關操作方法,如:面刮法、角刮法、點按法、拍打法、按揉法等,在體表部位,以均勻的力度進行刮痧,且順序由上至下、或由身體中間由內至外,反覆刮拭,直至皮膚表面出現紅色斑痕,呈現「出痧」效果,使病邪排出體外。

刮痧後,身體部位所出現的紅點,是中醫學概念中的「痧」,它是由於人體內氣血淤積、堵塞及未能排泄代謝產物的一個表徵,也是誘發病症的原因之一。

而斑痕的顏色也可以透露身體的狀况:

- 微紅色:身體病症較輕或相對健康

- 深紅色:體內有濕熱瘀積

- 紫紅色:體內瘀熱聚積、氣機運行不暢順、有炎症或身體容易出現痠痛及肌肉僵硬

- 紫黑色:身體病症較重、體機氣血瘀積情況嚴重

刮痧對治療內科、外科、兒科、婦科、疼痛性疾病、臟腑神經失調等疾病都有顯著的效果,但對於危重病症或複雜的疾病,應採用藥物或其他醫療方法作治療。

刮痧特別適用的病症:

對於疼痛性的疾病,如:偏頭痛、牙痛、肌肉疼痛、肩周炎、頸椎疾病、椎間盤突出等。

一些外感疾病,如:鼻敏感、哮喘、發熱感冒、腸胃病、婦科疾病、經痛、月經失調或各種神經神經系統疾病,如:面神經麻痺、失眠等。

刮痧療法有助促進身體新陳代謝,使體內毒素隨尿液排出體外;幫助血液循環,加強身體對營養的吸收。通過對穴位的刺激,令其發熱充血,從而達到喚醒交感神經,激活機能再生,有助疏通經絡、暢達氣血、活血化瘀、平衡陰陽、調節臟腑,達致強身健體的功效。

刮痧療法在中醫學上,因其方便及操作簡單而被廣泛應用,但仍有些相關事項,應特別注意。

- 過度疲勞、空腹或飽肚(飯前飯後半小時)、酒後都不宜刮痧。

- 刮痧時因皮膚毛孔處於開放狀態,所以刮痧後30分鐘都不宜洗澡;在夏季,刮痧部位應避免被風扇或空調直吹;而冬季則應注意身體的保暖,以避免邪氣入體,影響療效。

- 刮痧的過程使汗孔開放,在邪氣排出的同時,體內津液亦相對流失,所以,刮痧後應飲用適量熱水,有助補充水份及促進新陳代謝。

- 刮痧療法具有嚴格的方向、力度及手法,如操作不當,易出現不適反應,甚至使病情加重。

- 一些體表部位是不易刮「出痧」的,所以不應盲目追求「出痧」,以免傷害皮膚。

此外,以下人士或時段不宜進行刮痧

- 肝、腎功能衰竭患者

- 嚴重心腦血管疾病、凝血功能失調、血液疾病患者

- 糖尿病伴隨傷口癒合不良、高血壓患者

- 體內有惡毒腫瘤患者

- 一歲以下幼童、年老體弱的長者

- 正在服用阿斯匹靈等抗凝血藥的人

- 下肢水腫、靜脈曲張嚴重患者

- 刮治部位的皮膚如出現發炎、破潰、斑疹、傷口未癒合、或皮下有不明腫塊

- 韌帶、肌腱急性扭傷、骨折或在過往三個月內曾施行手術

- 婦女在懷孕或行經期間,下腹部及腰骶都不宜刮痧