中耳炎會引起中耳積水,需要用中耳導管幫助抽出組織液。但隨導管放置一段時間,就容易有細菌滋生,形成菌膜阻塞導管,令患者有發炎風險。中文大學跨學科研究團隊合作成功開發出「磁控螺旋微機械人」系統,以機械臂輔助的磁控遙距驅動,清除中耳導管的菌膜﹐開發團隊希望5年後作臨床使用。中大前校長沈祖堯都對機械人抱有信心,認為將來可在其他器官上使用。

中耳炎是常見的小兒感染,六歲以下兒童中,約有7%曾因中耳炎出現中耳積水。一般可在數周內消退,但若情況持續,則需要手術治療,醫生會在患者的耳膜中置入導管抽出中耳積水。但當導管有細菌,形成菌膜,令病人耳管有發炎風險,醫生要做手術清除菌膜或更換導管,但耳道狹小曲折,程序需由具經驗的醫生進行,否則可能令耳膜和聽小骨受損。

中大兩學科共同研發

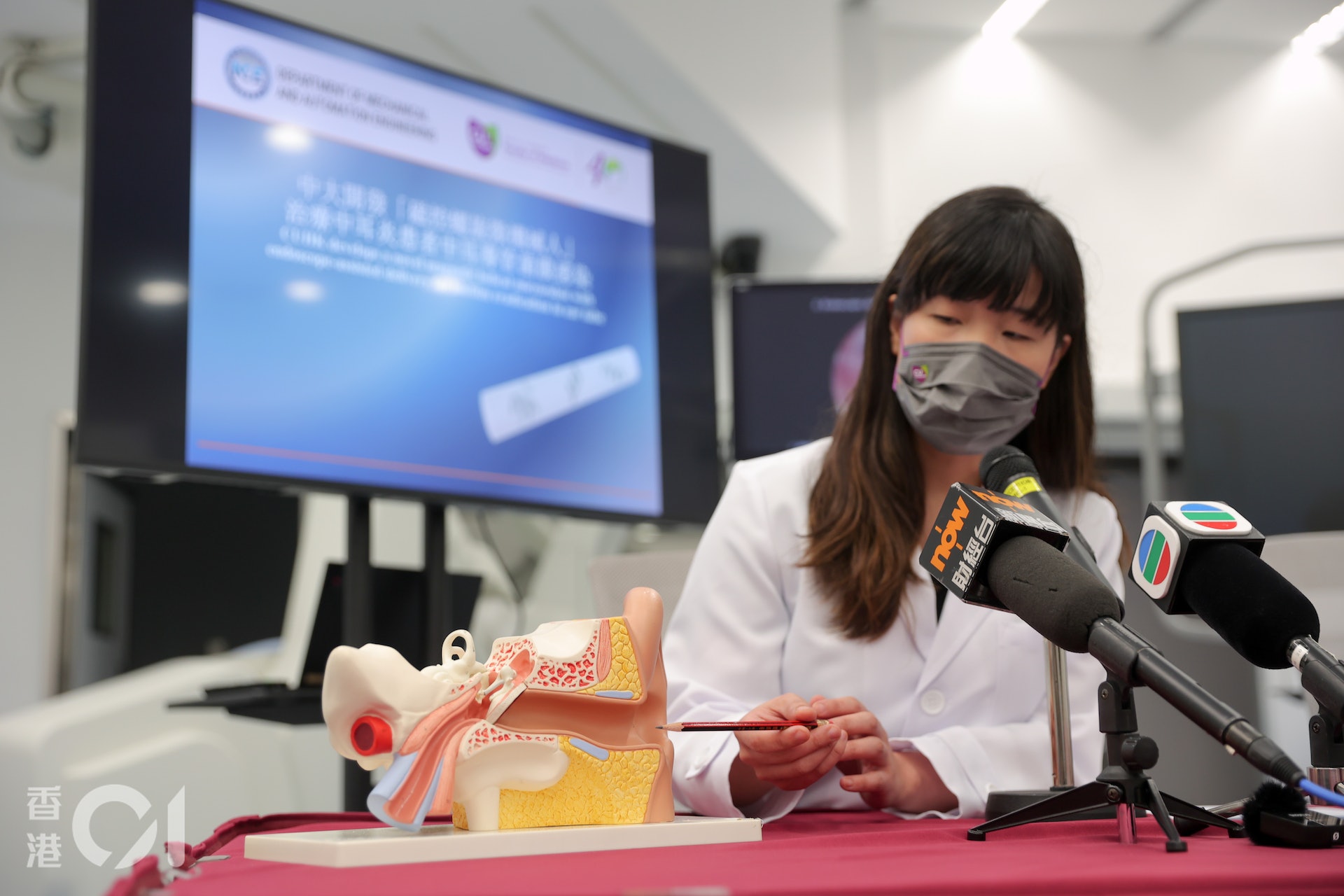

有見及此,中大機械與自動化工程學系,與中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系的專家共同開發磁控螺旋微機械人系統,以助清理菌膜。

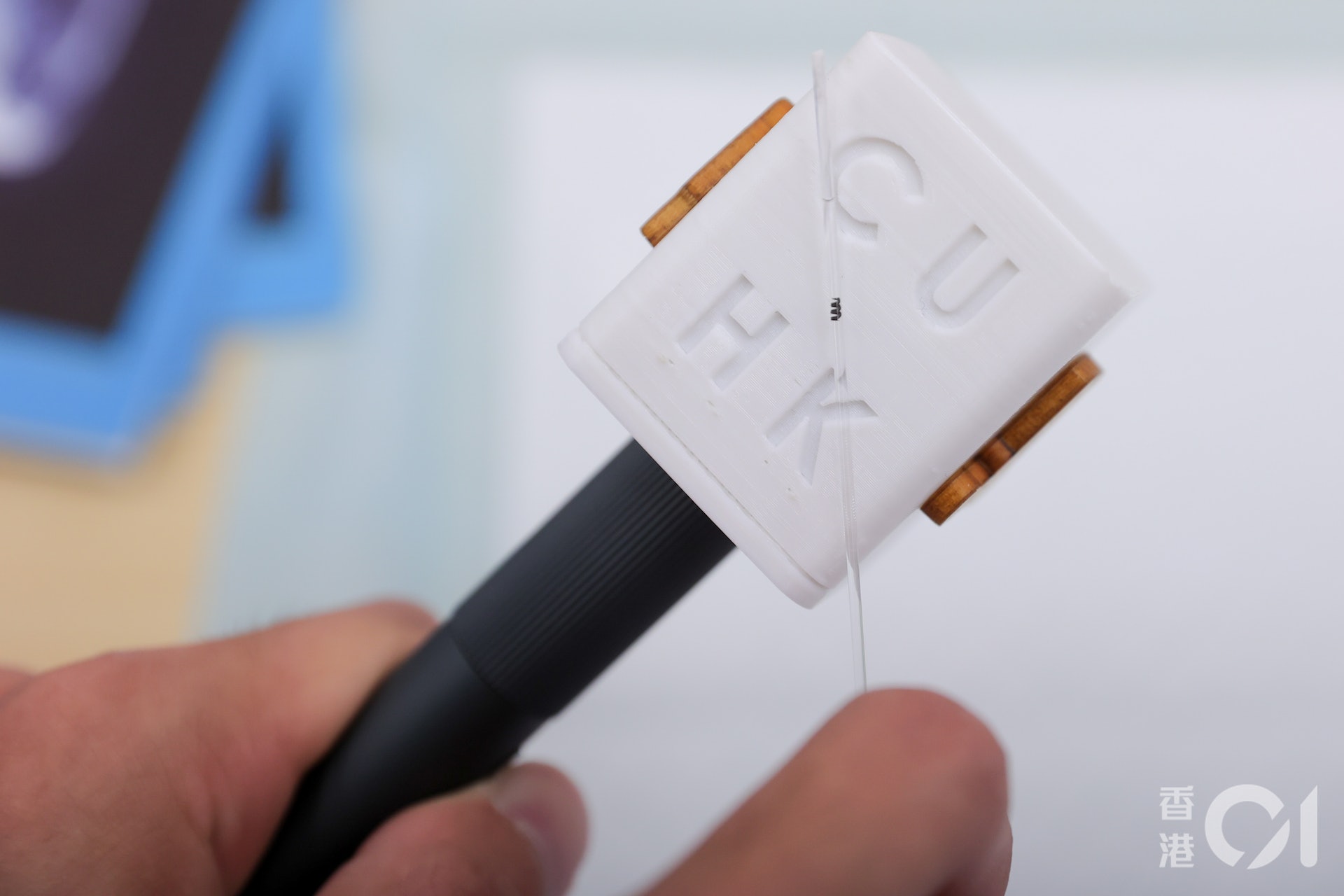

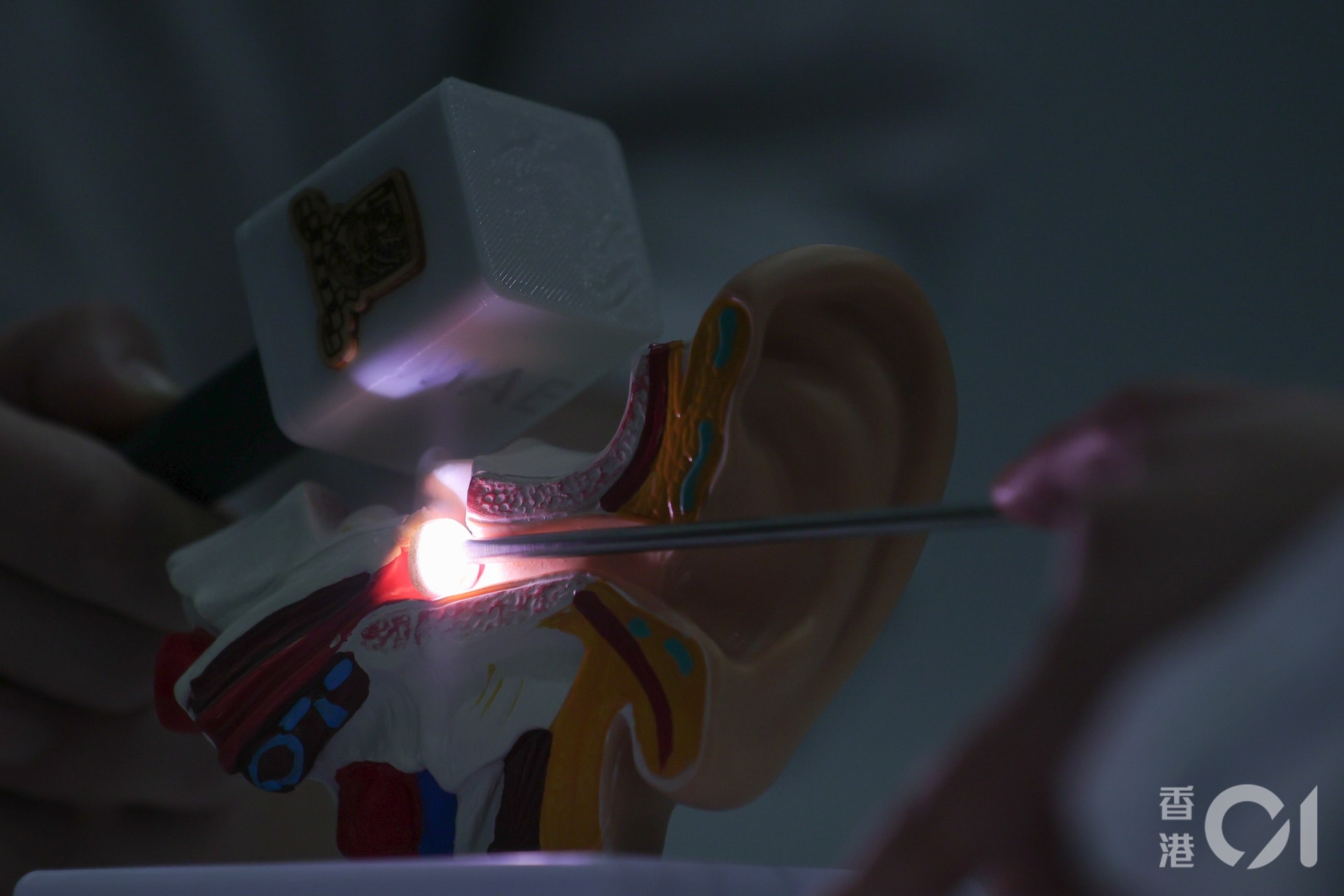

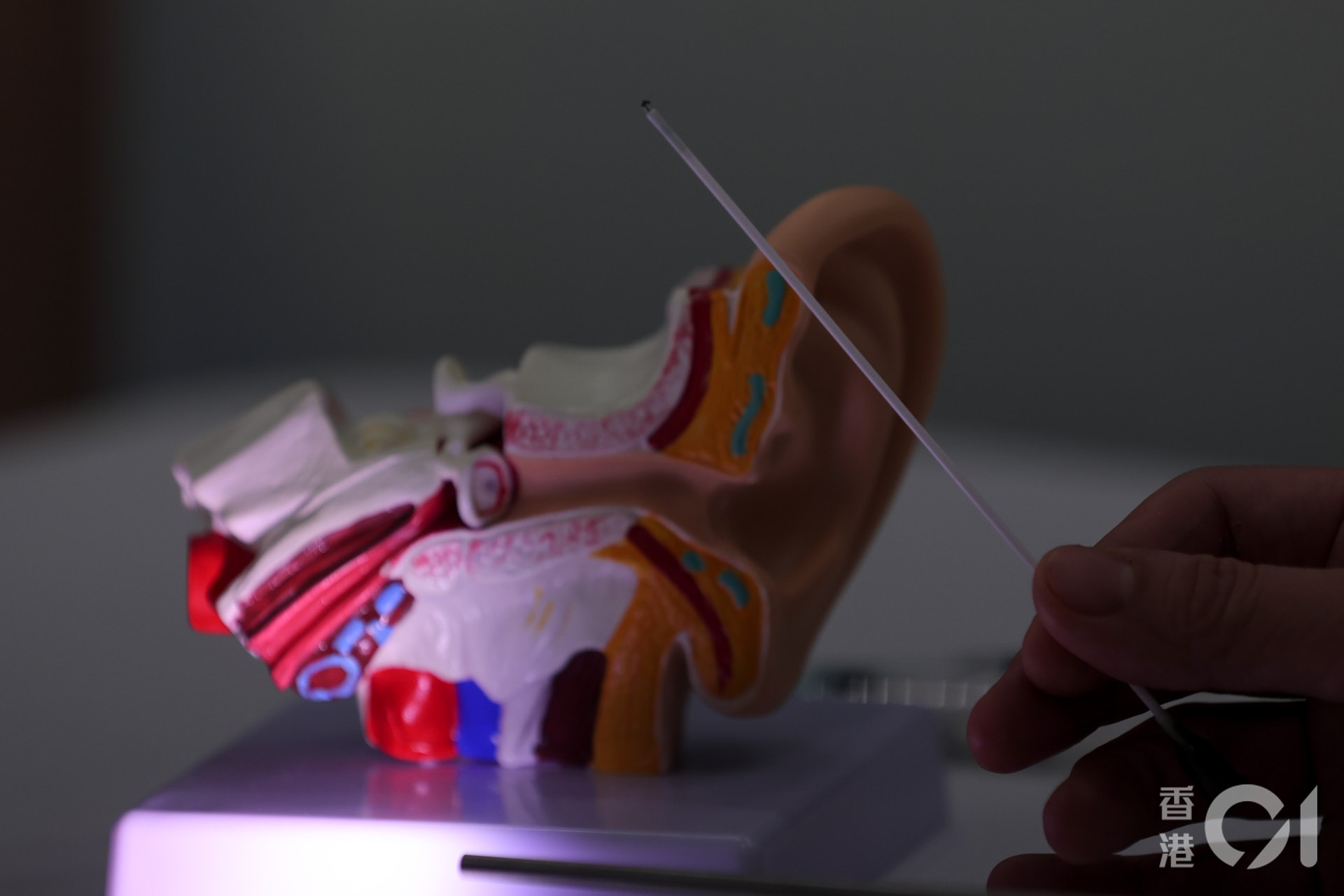

系統結合螺旋形微型機械人、耳道內窺鏡、機械臂輔助磁控單元及導管技術。醫生首先利用內窺鏡配合導管,先把雙氧水噴進導管作殺菌,再將非常微小的螺旋形微型機械人放入中耳導管。可使用遙控器,以磁力驅動微型機械人,在管道内快速旋轉移動,其旋轉時,頭尾兩端會不斷向上向下移動,藉此刮除耳道導管內的菌膜和殺死當中的細菌。

中大機械與自動化工程學系教授張立表示,機械人之所以會螺旋型,是因為他觀察到大腸桿菌鞭毛,會以螺旋形高速移動,螺旋型的移動是最能夠清潔管內的一切菌膜。同時機械人利用磁場來遙距控制,可確保其不會失控,同時亦不會令病人在痛楚,「此微型機族人具有機械和化學去除菌膜的能力,能夠以『無痛、無瓶』的方式進行治療。」他指此機械人主要用石墨和碳纖維製作,所以成本低,用完可以即棄。

機械人有效清除菌膜 對病人更健康

中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系助理教授張慧子就表示,以往病人耳管感染,需要長期使用含有抗生素的滴耳藥水,但有機會衍生細菌耐藥性,令療效愈來愈差。但機械人可更有效清除菌膜,同時用雙氧水亦不含藥性,對病人是更健康。如果患者是小朋友的話,亦可以令他們更安靜地進行清潔「個機械人放入去」、「咕唧咕唧」咁就清潔完,非常方便。

耳鼻喉科副教授陳英權就指,新的技術將可以簡化現有的治療程序,減輕病人需要重複更換導管的生理和心理負擔,「起碼做手術嗰筆錢唔使畀」,他希望機械人可以在5年後臨床應用。他們現時只曾把機械人放在人體標本(即可作實驗的屍體的耳朵部分)上作實驗,不過他覺得要對病人作臨床實驗都算容易,惟他強調確保機械人的安全性好重要「例如機械人唔小心跌落中耳(耳朵內部中間位置,在耳膜後,如掉進去就要做手術拾回),咁我地都唔想會發生。」

助理教授張慧子則補充,團隊不只會在人體標本做成功的實驗,亦會模擬一切可能發生的意外,並定岀適當的解救方法。

沈祖堯:重要的突破

參與是次合作研究的中大前校長,現為新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長的沈祖堯認為,過去數十年仍未有已證實能有效清除菌膜細菌的藥物面世。是次研究是一個重要的突破,將機械和化學研究技術結合,他希望新技術不只清除中耳炎耳管菌,更可以應用於其他置於體內、有可能產生菌膜感染的醫療儀器,例如尿道或膽管。

於本流動應用程式或服務內所刊的內容、療法、建議只供參考,並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫,並向相關專科醫生或專業人士了解。

2022-10-27 09:53

2022-10-27 09:53