近年養生風氣盛行,但都市人生活忙碌,即使有意保健養生,也未必能配合到。而且保健的範疇廣泛,有意開始保健的應該如何入手呢?香港註冊中醫師李雲寧認為,保健養生應要隨時隨地不受時間或地方限制的,否則會難於持之以恆。而「茶療」是一種簡單易行的保健方法,可以在日常生活中使用。不同的人可以根據自己體質的特點,選擇適合自己的茶配方,不論在辦公室或是家中都可隨時沖泡飲用,慢慢調理身體。

「茶療」的原理

其實「茶療」與「中藥」一樣,都是創建在中醫理論上。但茶療所使用的材料,主要是可以作為食用的花、香草、果乾;以及一些性質温和,在日常生活中也常使用的藥材,有時也會用一些茶葉。

「中藥」與「茶療」

所謂「苦口良藥」,中藥向來給人口味不佳的感覺,甚至在煎煮的過程中亦有濃烈味道。而茶療有別於口感苦澀的傳統涼茶,在具有特定功效的同時亦考慮到口味問題,以不同的花、香草及其他材料調配出容易入口的味道。而且茶療的材料用量很輕,因此性質温和,適宜作為日常的養生用途。

「茶療」與「五行」?

「茶療」對都市人來說是一個方便的保健養生方法,但如何選擇適合的「茶療」? 李醫師指出,「茶療」的配方可以根據中醫「五行」的理論進行配搭選擇。在中醫理論中,「五行」其實對應「五臟」,而「五臟」不只是五個器官,而是人體的五個系統,反映各種生理及心理狀態。

「五行」的對應概念

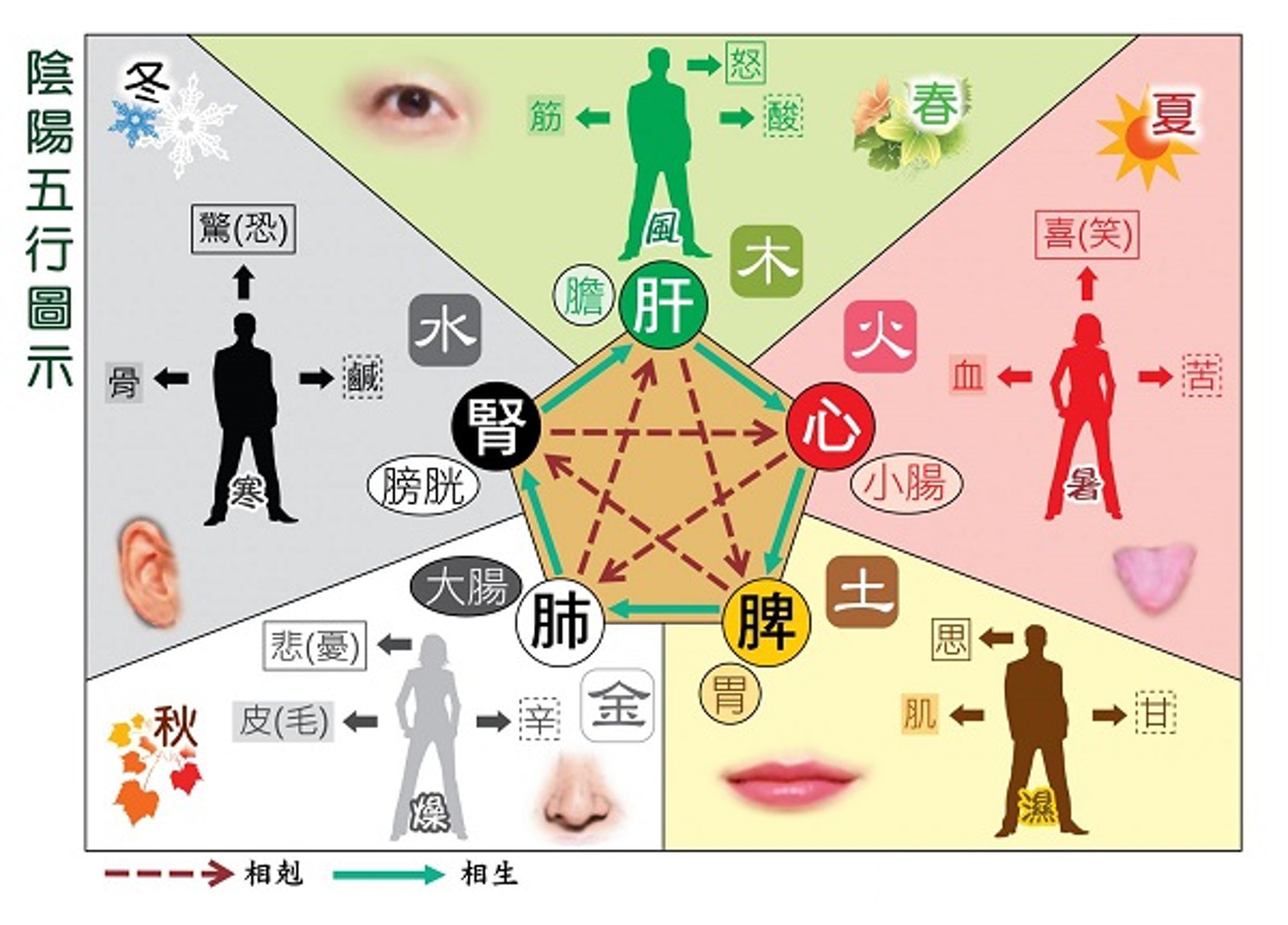

「五行」,即木、火、土、金、水,是一種傳統的哲學概念,在人體對應「五臟」,即肝、心、脾、肺、腎,「五臟」並非簡單指這五個器官,而是由這五臟所代表的人體的五個功能系統,五臟之間亦存在相生相剋的複雜關係。我們要保持人體五行,即五臟之間的平衡狀態,才能保持身體健康。

●木為肝、與春季對應:

中醫有言:「肝木逢春生」,春季乃是肝氣最旺盛之時,肝氣暢達無阻,人體才能保持健康。長期積壓的怒氣及其他負面情緒都會傷害肝臟,導致疏泄失常,更會影響到心、脾、肺、腎這其他四臟,所以需做好調肝、養肝的措施。

●火為心、與夏季對應:

心屬於火,與夏季相應。調心、養心最重要的是「清心」與「強心」雙管齊下,方能達至內部平衡。同時千萬別忽略補腎,一起進行才有協同效果,就是中醫所說的「心腎相交」。

●土為脾、與長夏季節對應:

屬土的時令為潮濕的長夏(即夏秋交接的三伏天時期)及四季的最末,脾屬土,但濕氣過多會傷害脾胃,影響脾臟運作。土系的消化器官出現問題,會阻礙營養的轉化及供給。並且,脾臟功能好才能瘦身美顏。

●金為肺、與秋季對應:

肺臟屬金,在季節上與秋天對應。所以秋季應增強肺的功能、滋養肺臟。同時,秋主收斂及肅殺,萬物開始凋零,容易令人感傷、心情抑鬱,調節上須特別注重情緒,以作平衡。

●水為腎、與冬季對應:

冬天屬於水的季節,而腎與之相應。腎為先天之本,適當補腎有助改善體質,預防衰老。滋養及温暖腎水,是冬季的最強之道。

因此,在中醫的「五行五臟」理論中,不只能根據個人體質,也可以根據相應的季節去進行保養。

「茶療」可達到日常保健效果嗎?

每個人的先天體質只是一種傾向,可以靠後天保養來進行調整。因此先天體質較弱的方面,若能在日常生活中好好保養,也能有所改善。而相對於其他中醫保養方法,「茶療」是相對上少限制的選擇。即使是足不出戶或在辨公室亦可以隨時沖泡。因此,如能根據體質特點、季節及五臟情況,配合適當的茶療配方,恆持飲用,可保持五臟功能平衡調暢,令身心健康!

李雲寜醫師,香港註冊中醫師。(照片由醫師授權刊登)

於本流動應用程式或服務內所刊的內容、療法、建議只供參考,並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫,並向相關專科醫生或專業人士了解。

2020-09-29 03:30

2020-09-29 03:30