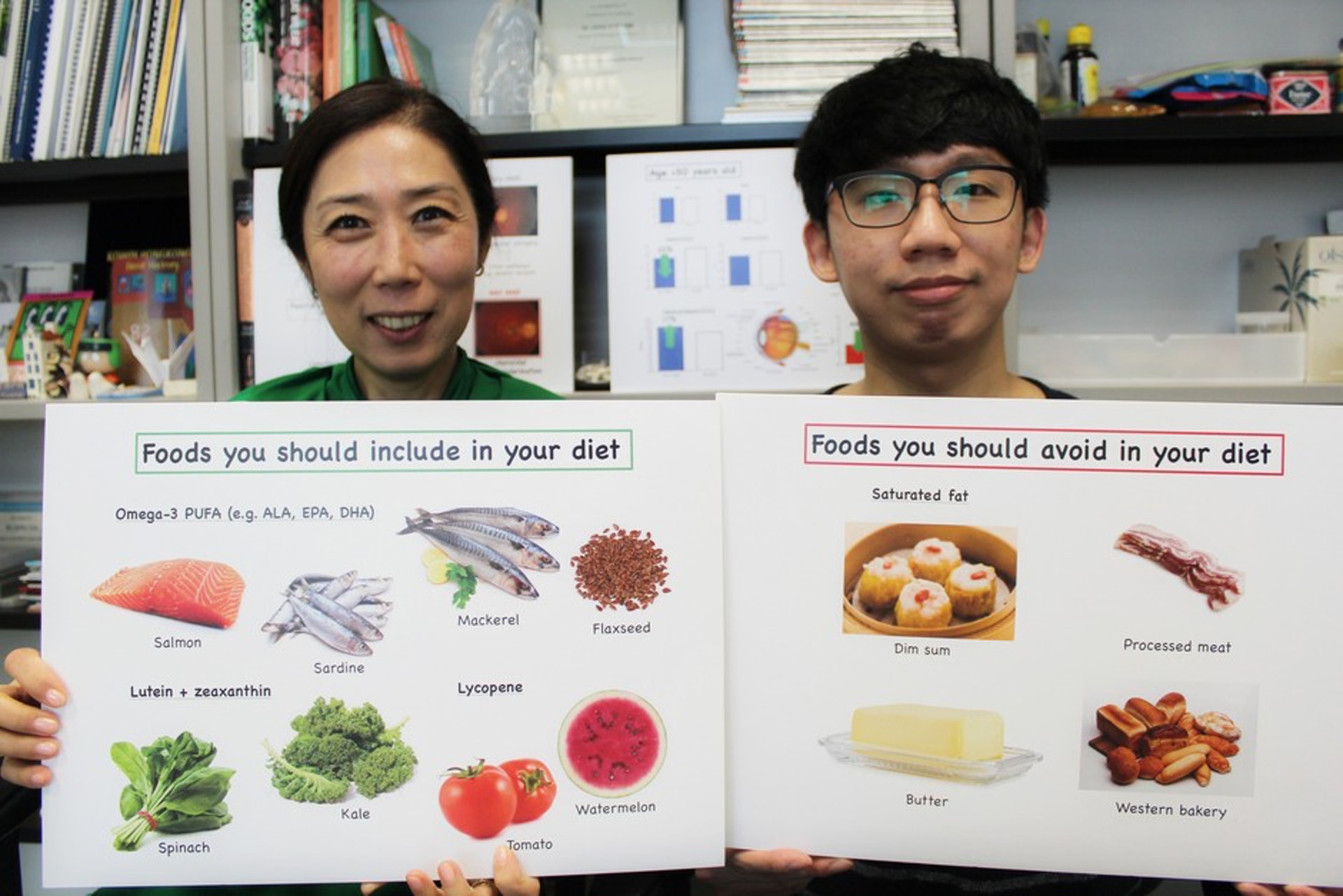

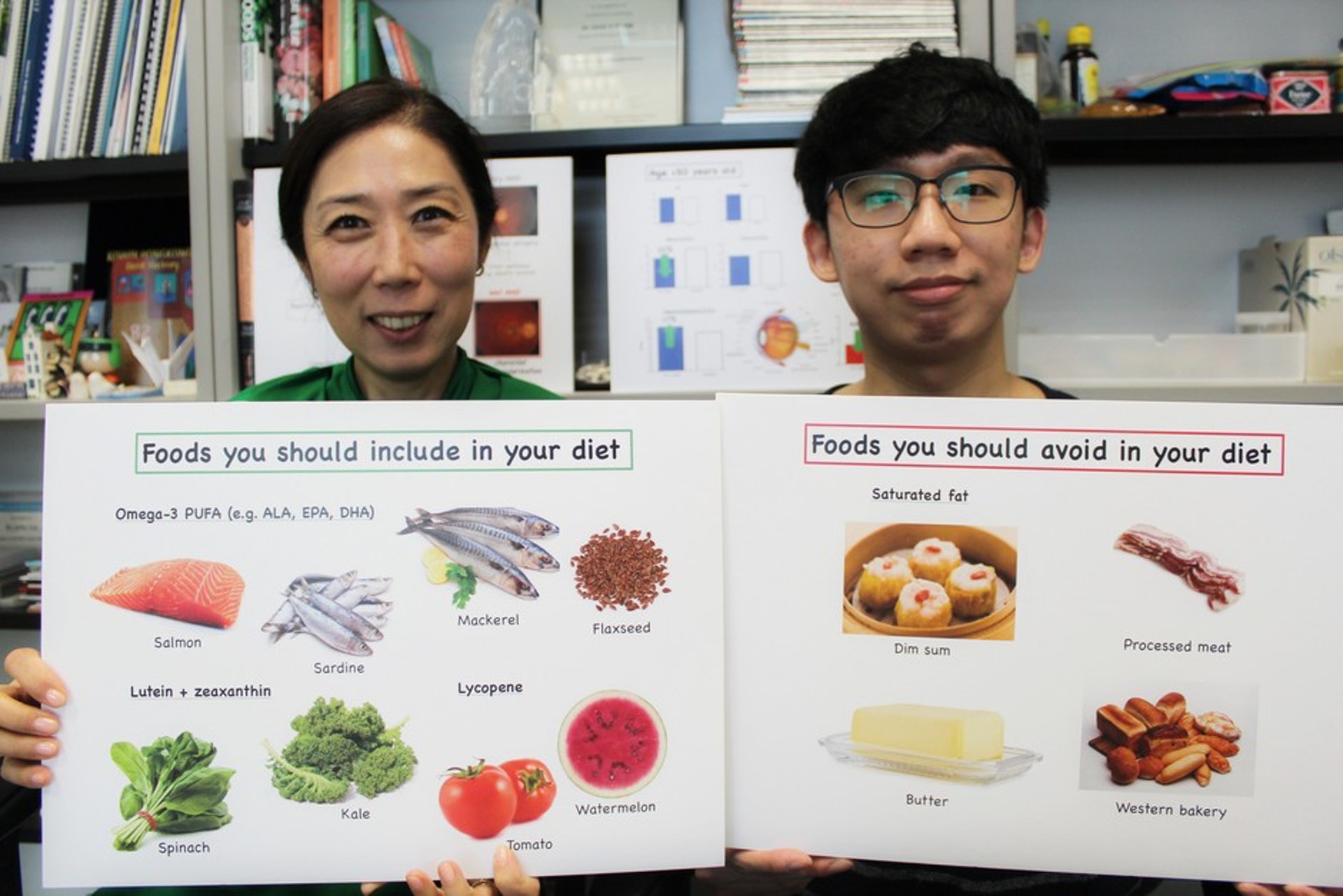

據推算,全港現時約有50多萬人患老年黃斑病變,是香港長者視力障礙最常見原因之一;而港人因基因遺傳,濕性黃斑病變的發生率較其他地區為高。香港大學生物科學學院助理教授李忠英及博士研究生梁浩鏗,以及香港大學眼科學系榮譽臨牀副教授王逸軒和榮譽臨牀助理教授伍立祺最近的研究首次發現,不良的飲食習慣會增加老年黃斑病變的風險。他們建議,定期攝取含豐富奧米加-3脂肪酸的食物如鮭魚和亞麻籽,及豐富類胡蘿蔔素的食物如菠菜,番茄和羽衣甘藍,降低患病風險。

香港大學今日(29日)發表一項有關飲食習慣及老年黃斑病變關係的報告,發現港人的飲食習慣會增加患老年黃斑病變的風險。李忠英、梁浩鏗、王逸軒和伍立祺的研究招募了99名濕性黃斑病變患者及198位年齡和性別匹配的健康人士,透過抽取血漿樣本及評估飲食習慣,評估飲食模式與血漿相關成份的關係。

研究結果顯示,港人日常飲食攝取過多紅肉,同時缺乏進食深海魚及深綠色蔬菜,受試者平均每周食用深海魚的次數不足兩次。這種飲食習慣攝取過多奧米加-6脂肪酸,及過少奧米加-3脂肪酸和類胡蘿蔔素,導致營養失衡。另外,這種習慣亦助長自由基所產生的脂肪酸氧化物,進一步增加了濕性黃斑病變發病的危險因素。

研究結果亦反映,可以透過飲食調節合適的奧米加脂肪酸比例,從而顯著降低年長者因自由基引起的黃斑病變患病風險。而目前濕性黃斑病變沒有有效的預防措施,研究建議市民定期攝取含豐富奧米加-3脂肪酸的食物如鮭魚和亞麻籽,及豐富類胡蘿蔔素的食物如菠菜,番茄和羽衣甘藍。

於本流動應用程式或服務內所刊的內容、療法、建議只供參考,並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫,並向相關專科醫生或專業人士了解。

2019-12-29 06:14

2019-12-29 06:14